이전 글에 이어서 글을 써보고자 한다.

우선 이전 글을 요약해보고자 한다.

컨설팅은 정말 쓸모가 있을까?

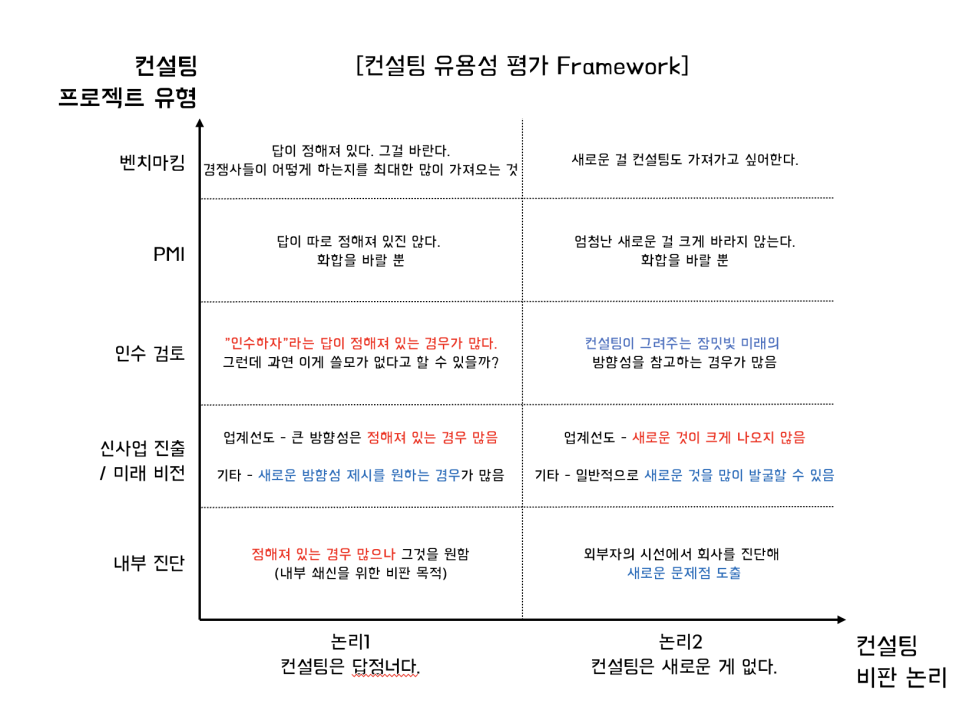

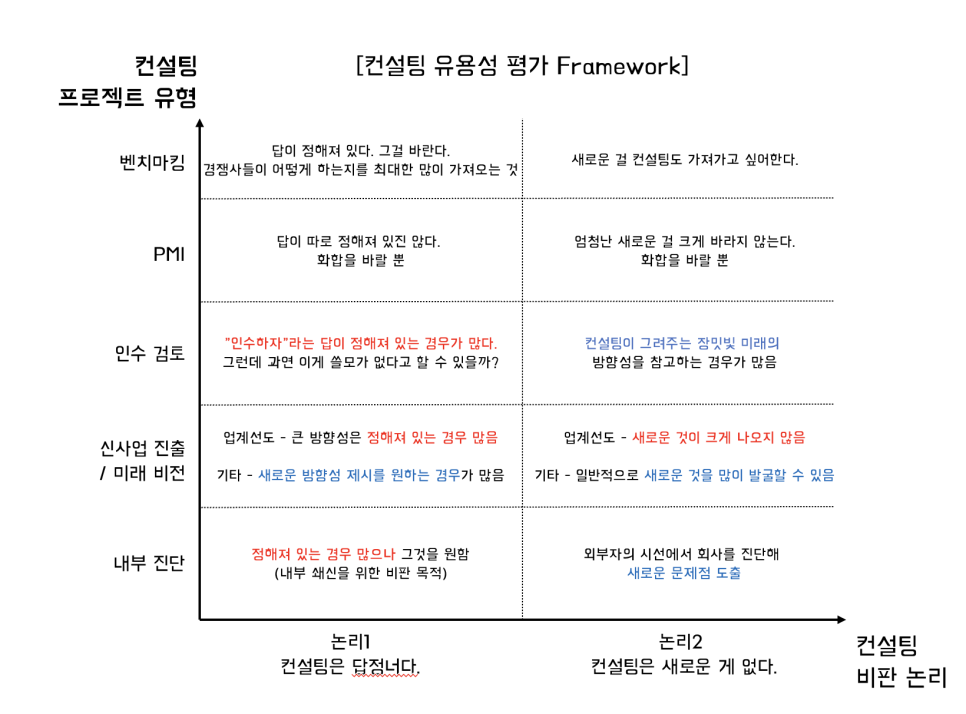

(Recap) 컨설팅의 유용성을 평가하는 Framework

논리1 – (컨실팅은 답정너다) 이미 컨설팅의 결론은 프로젝트를 발주한 사장/임원이 정해놨고, 컨설팅은 그 논리만 만들어주는 역할이다.

논리2 – (컨설팅은 새로운 게 없다) 컨설팅에서 제안한 내용은 이미 내부에서 모두 검토해본 내용이다.

위 논리에 따라 각 케이스별 평가를 해보려고 한다.

3.3 인수 검토(Due Diligence, DD)

악명 높은 DD 플젝이다.

컨설팅에서 인수 검토를 진행하는 경우는 일반적으로 사모펀드가 (가끔은 인더스트리) 회사를 인수하려고 하는데 인수 전에 검토를 받는 경우가 많다.

좀 더 날것의 표현을 빌리자면, “이 회사를 살까 하는데 너가 봐도 진짜 괜찮겠지? 대박나겠지? 대박날 것 같지?”라는 마음으로 발주하는 경우이다.

여기서 포인트는 2가지인데, “대박나겠지”도 있지만, “너가 봐도”가 중요한 부분도 있다.

사실 이미 80% 이상 인수하겠다는 내부 의사결정이 된 상태이기에 정말 크리티컬한 경우가 아니면 “사세요~”라는 답을 내리는 경우가 많다. 즉, 논리1에 딱 부합하는 경우이긴 하다.

결국 “살까하는데 어때?”에 “응 사도 돼”라고 답변하는 거라 보통 답이 정해져 있다. 보기에 따라서는 의미가 없다고 생각할 수도 있겠다.

컨설팅에서는 보통 미래 매출/이익이 어떻게 될지를 Driver를 쪼개서 그려주는데, 휘황찬란한 미래와 이에 기반한 숫자가 나오면 만족해하는 그런 케이스이다.

아, 그렇다고 해서 천편일률적으로 “응 사”라고 하고 보고서를 쓰는 건 아니다.

일전에 모 국내 회사에서 해외 회사 인수를 검토하는 플젝이 있었는데, 해외 회사를 잘 알아보다 보니 BM 변화를 시도하는 중이었고 프로젝트의 결과로 “사지 마세요”가 됐던 적도 있다. 이미 회사 내부에서 ver.75짜리 finance model을 가지고 있었는데, (이정도로 열심히 검토했었다는 뜻)그걸 매몰비용 처리하고 사지 말라고 한거니 뭐 나름의 밸류가 있었던 거 아닐까.

3.4 인수 통합(PMI)

개인적으로 컨설팅이 쓸모가 있다고 생각하는 영역이다. 논리1/논리2에 모두 해당되지 않는 경우가 많다. 그렇지만 정말 똑똑한 사람들의 뭔가 번뜩이는 그런 논리나 전략이 필요하냐? 그건 또 아닌 것 같다.

PMI(Post Merger Intergration) 말 그대로 “인수 후 합병”이라는 뜻이다.

두 회사가 합병되면 해야 할 일이 매우 많다.

전략도 짜야하고, 조직도 바꿔야 하고, 인사체계도 합쳐야 하고, 시너지 영역도 만들어야 하고, IT도 통합해야 하고 할 게 정말 많다.

근데 둘이 알아서 하게 냅두면 보통 싸우는 경우가 많다. 마치 비유하자면, 방 1개짜리 원룸에 오늘부터 생판 모르는 사람 A와 같이 살면서 밥도 같이 해먹고 살라는 거다. 잘 알지도 못하는 사람과 밥 해먹고 사는 게 얼마나 어렵겠는가. 난 김치찌개를 잘 끓이는데, A는 자기도 된장찌개를 잘 끓인다면서 매일 점심 자기가 찌개를 하겠다고 한다. 나보고 밥이나 한다. 이러면 싸우지 않겠는가?

그래서 중재자가 들어와서 나보고 국해라, 반찬은 A 너가 해라 해주는게 필요한데 그 중재자 역할을 하는 게 컨설팅이다.

보고서에는 “화학적 결합”, “시너지 창출”, “조직 안정화”, “one team” 같은 워딩들이 들어간다.

사실 장표도 장표인데, 실제 플젝 기간에는 수십개의 과제들이 담겨 일정을 매니징하는 거대한 엑셀파일이 많이 활용된다. 수십개의 과제들을 발굴하고 컨설팅이 중재하면서 두 회사들의 아저씨들과 매일같이 회의 하면서 어젠다를 부러뜨려 나가는 그런 유형의 플젝이다.

사실 뭐… 알아서 두 회사가 잘 하면 좋겠지만 결국에 회사라는 게 정치가 없을 수가 없고 중립국이 필수적이라 생각하는데 그 역할을 해주는 게 컨설팅인 것 같다. 그래서 뭔가 또 머리 쓸 일이 엄청 많은 플젝은 아니기도 하다.

3.5 벤치마킹

벤치마킹. 컨설턴트는 귀인을 만날 수 있기를 바라며 오늘도 콜에 들어간다.

벤치마킹. 클라이언트 입장에서는 단순하게 “타 경쟁사가 어떻게 하고 있는지”를 해결하는 관점에서의 value는 있지만 전략적으로 큰 의미가 있는지는 모르겠다. 애초에 value에 대한 기대치가 높지 않고, 수행하는 게 정말 피곤한 그런 플젝이기도 하다. 원하는 걸 잘 가져다 주면 보통 value를 느끼기 마련이다.

그럼 여기선 왜 수행이 어려운가? 를 알아볼 필요가 있다. 벤치마킹의 플젝이 악명이 높은 이유는 “전문가 인터뷰”라는 것을 많이 하기 때문이다.

“전문가 인터뷰”는 컨설팅에서 쓰는 무기 같은 것이다. 아래와 같은 프로세스로 이뤄진다.

-

전문가 에이전시에 원하는 프로필의 전문가를 의뢰하면

-

에이전시가 해당 프로필에 맞는 사람을 소싱해오고,

-

전달 받은 프로필 중에서 인터뷰가 적합할 것 같다 생각되면 전화인터뷰를 잡는다.

가령, 내가 새롭게 내일부터 새롭게 “해외 증권사 벤치마킹(예. 로빈후드)”에 투입된다고 해보자. 내가 지금까지 아는 증권사의 업무는 주식 거래 밖에 모르는데 증권사를 전반적으로 이해하고 벤치마킹을 해야한다. 아무리 리서치를 하고 내부 자료를 확인해도, 경쟁사 혹은 벤치마킹사(주로 해외)의 자료들은 일정 수준 이상 확인하는 게 어렵다.

이럴때 전문가 인터뷰를 하는 것이다.

그런데 이렇게 해외 인터뷰일 경우, 시차 이슈 때문에 근무시간이 매우 길어지기 마련이다. 새벽 1시에 인터뷰를 하거나, 아침 8시에 눈비비면서 일어나서 인터뷰하는 것도 비일비재하다. 그리고 무엇보다도 인터뷰를 했다고 해서 유의미한 결과를 가져온다는 보장이 없다. 애초에 “전문가”라는 사람들도 정말 전문가라기 보다는 그 업계의 직장인일 뿐이기 때문에 정확한 정보를 제공해준다는 확신도 없다. 해외 인터뷰가 많기 때문에, 본인의 언어가 약하면 원하는 답변을 잘 이끌어내기 어렵기 때문에 시간+돈 관점에서 영어가 약한 사람은 매우 스트레스를 받는 영역이기도 하다.

컨들끼리 얘기하다 보면 “xx 플젝 인터뷰 비용으로만 1억 썼대”같은 말이 흉흉한 소문처럼 종종 들리는데, 잠시 글 읽는 것을 멈추고 인터뷰하느라 고생한 컨을 위해 일동 묵념을 해주자.

이정도면 대충 “컨설팅이 정말 쓸모 없는가?”에 대한 설명을 한 것 같다. 결론을 말하면 컨설팅의 쓸모 여부는 “케바케”고 그 케이스별로 어떻게 쓸모 있고 어떻게 쓸모 없는 지를 살펴본 것 같다.

4. 나가며 – 프레임워크를 다시 보자. 컨설팅은 유용한가?

컨설팅은 유용한가에 대한 긴 글의 요약이다.

사실 PMI와 벤치마킹은 그 프로젝트의 목표가 오히려 다른 플젝들과 상이하고 목적성이 뚜렷하기 때문에 빨간색/파란색을 표시하지 않았다.

보면 알겠지만 세로 축에서 뭔가 모든 게 빨간색으로 되지도, 파란색이 되지도 않는다.

결국 케이스바이케이스라는 건데, 판단은 이 글을 보는 사람마다 다르게 가져갈 수 있을 것 같다.

다만, 개인적으로는 분명 컨설팅의 역할은 명확히 있고, 컨설팅이 발주된다는 것 자체가 어느 정도는 목적성에 부합하고 있다는 것 아닐까 싶다.